Caccia e cinema, il loro è un rapporto simbiotico, predestinato come in un Matrimonio all’italiana. La caccia ha trovato da sempre nel grande schermo la via per garantirsi nome e avvenire, a dispetto di ogni trattazione superficiale sul piano ideologico, di ogni superfetazione in grado di guastare l’estetica del film o di un suo utilizzo capzioso.

Se nella commedia basta e avanza – pensiamo a Totò con Aldo Fabrizi nel film di Steno del 1959, I tartassati, «Ah! Va per lupi… è un luparo!» – in altri filoni cinematografici la caccia è elemento diegetico fondamentale, quasi ipnotico.

Come se il cinema si organizzasse intorno a questo topos riconoscendone il valore, subendone il fascino. Forma per eccellenza della modernità, il cinematografo corre al recupero di un retaggio culturale del passato, lo veste di mitologia e lo reimmette continuamente nel presente. La caccia diventa così un vero sogno in celluloide, globale e democratico perché nel DNA di tutti, o quasi, ab ovo. Forse involontariamente, il cinema ha disegnato un quadro antropologico realistico, che legittima e indica la predatorietà come connaturata alla natura umana. Un luogo comune? Forse.

Vero è che pure in tempi di grande emancipazione tecnologica, la caccia ha seguito l’iter evolutivo dell’esperienza spettatoriale, finendo per essere goduta anche ad altri livelli: tv, videogame, web.

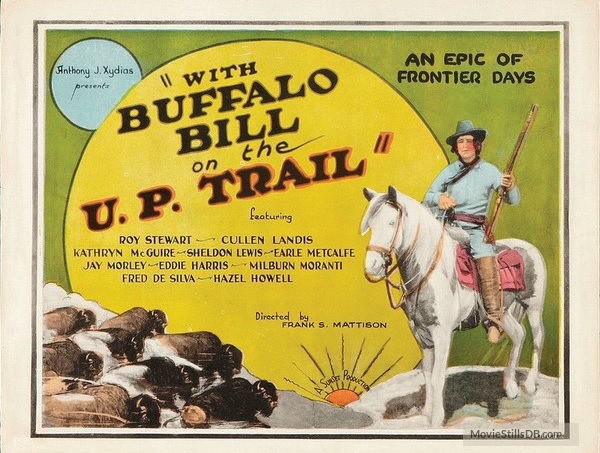

Ma è soprattutto nel cinema che, per puro intrattenimento o per solleticare lo spirito critico, il cacciare ha conosciuto varie fortune e declinazioni narrative, a seconda che lo si sia trattato in senso letterale o metaforico. Sul primo fronte il grande schermo ha spesso riflettuto l’impresa venatoria con perfezione quasi retorica, inzeppandola di stereotipi. Pensiamo al cinema di frontiera, alle stragi di bisonti (e di indiani), ai tiri al bersaglio dai treni in corsa e alla figura di Buffalo Bill che la storia ha già promosso a leggenda nelle tante pellicole a lui dedicate, due su tutte Buffalo Bill di Wellman (1944) e With Buffalo Bill on the U.P. Trail (1926) di Frank Mattison con Roy Stewart. Sempre per la serie cacce realistiche ci sono poi quelle che contengono una morale.

È il caso de L’ultima caccia di Robert Taylor. I capi di bestiame vanno giù come mosche, una catastrofe ecologica che il regista esorcizza con un sottotesto di denuncia. Più lirica e sublimata nell’amicizia la caccia di Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure diretto da Kurosawa. Premio Oscar nel ’76 come miglior film straniero, il film ricostruisce l’incontro in terra siberiana di un cacciatore solitario mongolo senza fissa dimora con la spedizione cartografica di Arseniev. Si nutre dello stesso armonico, panteistico legame con la natura Il Grande Nord di Vanier. In bilico tra fiction e documentario, la pellicola si fa spettacolare nelle riprese dei paesaggi alascani e filosofico-educativa nell’impianto. Più semplicemente pare dire che l’uomo debba garantirsi la sopravvivenza nel rispetto dell’ambiente che lo circonda.

Paradigma e archetipo

Esigenze di autenticità a parte, la caccia può significare anche una feroce resa dei conti, caccia all’uomo. Un filone cinematografico decisamente in crescendo ai nostri giorni, ma che ha attecchito bene anche nei primi anni dell’arte in celluloide. È solo il 1932 quando Ernest Schoedsack, regista di King Kong, gira La pericolosa partita. In un castello su un’isola tropicale deserta il conte Zaroff provoca naufragi per fare dei superstiti prede umane delle sue battute di caccia, tra l’altro “splendidamente montate e fotografate”. Risale invece del 1965 La Caccia di Carlos Saura in cui una battuta di caccia al coniglio diventa un massacro e un pretesto per un ritratto critico della borghesia franchista. Sono tanti i titoli capisaldi di questa narrativa cinematografica che ha ritmo marziale e lo schema tattico di una pratica venatoria mentre sostituisce l’uomo all’animale. Tra i più bei film degli ultimi anni vi è sicuramente Il sospetto di Vinterberg (2012). Qui come altrove, la macchina da presa resta più volentieri a fianco di chi lotta per la sopravvivenza, segno che l’innesco della tensione, e dunque dello spettacolo, si misura sulle prestazioni fisiche e intellettive del fuggitivo. Con lui il pubblico vive o muore in un significativo transfert.

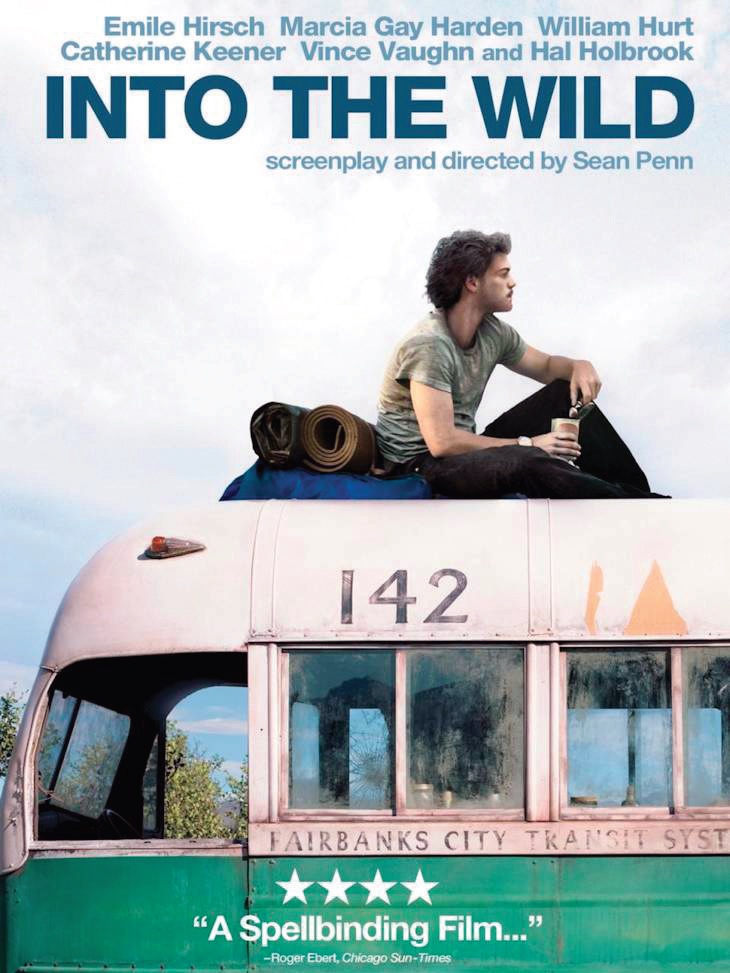

A volte, invece, darsi alla macchia può essere un modo per sopravvivere all’eccessiva civilizzazione. Significa tornare alle selve non per scappare da qualcuno, ma da qualcosa, da un progresso omologante che fa sognare terre selvagge e vie di fuga. Quando non costretti dagli strappi del destino – vedi Tom Hanks in Cast Away – la strada verso una dimensione più personale e solitaria pare percorribile come si trattasse di un campo scout. La verità è assai più cruda, ce l’ha mostrata Sean Penn nel suo pluripremiato Into the wild (2007). L’uomo, un qualunque survivor di turno, caccia senza sapere come conservare la carne, si ciba di bacche senza conoscerne le proprietà. Ha osservato certa critica di settore che l’uomo moderno non può tornare selvaggio, è un tipo di decivilizzazione che può funzionare solo a casa propria o appunto nella realtà finzionale. Ci può riuscire Leonardo Di Caprio in Revenant, ma per essere una scelta felice l’essenzialità deve nascere con l’uomo, alle latitudini delle poche comunità indigene sopravvissute all’evoluzione tecnologica della civiltà. Un altro paradigma venatorio contempla il passaggio dall’infanzia alla maturità, battesimo del fuoco per i futuri duri del cinema, così insegna per esempio American sniper di Clint Eastwood (2014), in cui il protagonista si distingue per le sue doti di cecchino affinate in lunghe battute di caccia a fianco del padre. Si viaggia sempre sui limiti della coscienza anche nel lavoro di Damiani dell’’85, Pizza Connection: un’arma in mano e un animale come bersaglio sono ancora gli estremi della questione morale.